Alberto Ortega: "Un docente emocionalmente inteligente es un ejemplo”

Alberto Ortega es experto en Coaching e inteligencia emocional. Charlamos con él sobre la importancia de educar las emociones en los centros educativos.

Alberto Ortega es experto en Coaching e inteligencia emocional. Charlamos con él sobre la importancia de educar las emociones en los centros educativos.

El Coaching y la educación emocional de pequeños y mayores son las dos áreas de referencia de Alberto Ortega, autor del libro ‘Vivir en inteligencia emocional’. En esta entrevista nos habla sobre la importancia de las emociones dentro del aula y nos cuenta cuáles son las cualidades de un docente emocionalmente inteligente.

Índice de contenido:

Me gusta definir la Inteligencia Emocional como la capacidad de armonizar nuestras respuestas instintivas, emocionales y racionales. Cuando hablamos de emociones de manera genérica, hacemos referencia a emociones básicas, generadas en nuestro cerebro medio. Estas son el enfado, el miedo, la alegría, el asco, la sorpresa, la tristeza o el amor, y también nuestros sentimientos: resentimiento, esperanza, angustia, seguridad, envidia o compasión. A la emoción básica siempre le añadimos un pensamiento y, por lo tanto, no será pura: está ‘tintada’ por las interpretaciones que hemos ido incorporando en nuestra experiencia previa.

"Si además de sobrevivir queremos ser felices, necesitaremos gestionar nuestras emociones básicas"

Por este motivo, ante un mismo acontecimiento, cada persona tiene una respuesta emocional distinta. Nuestro cerebro ‘animal’ tiene la función de procurar sobrevivir y las emociones básicas tratan de apoyarnos en ello. La inteligencia emocional nos permite detectar y reconocer las emociones básicas y orientar nuestras acciones una vez que conocemos qué mensaje tiene cada una de ellas. Si además de sobrevivir queremos ser felices, necesitaremos gestionar nuestras emociones básicas y ejercitar nuestro cerebro para elegir interpretaciones mucho más favorecedoras.

La Inteligencia Emocional nos permite transgredir nuestra zona de confort y, por tanto, ser felices, además de sobrevivir, porque eso es lo que hacen los animales. Para conseguirlo tendremos que aprender a entrenar nuestra corteza cerebral y darnos cuenta de que la mayoría de los eventos vitales no son ‘a vida o muerte’. Por tanto, podemos rediseñar nuestro pensamiento hacia una respuesta donde podamos aceptar diferencias, convivir, fallar, aprender, arriesgar o explorar la vida y el mundo en el que queremos vivir.

La llamamos zona de confort porque para salir de ella es necesaria la habilidad de romper paradigmas, aunque no siempre sea agradable permanecer en ella. Por lo tanto, no implica un movimiento externo, sino interno. Mi viaje a Nueva York fue una huida y, para mí, huir era la zona de confort. La abandoné cuando regresé a España y tuve que unir mi familia, comprometerme en pareja, etcétera. Einstein decía que ‘para tener resultados distintos, necesitamos hacer cosas distintas’. Es posible que para hacer cosas distintas también necesitemos pensar de forma distinta y estar dentro de la zona de confort dificulta el cambio.

Formando a profesores que ayuden a los estudiantes a distinguir posibilidades que les hagan sentir capaces, ilusionados, positivos y seguros de sí mismos. Además, también creando un contexto donde el alumnado puede expresarse sin miedo al rechazo o la crítica, donde pueda aprender de sus emociones y saber regularlas. La metodología que proponemos es por descubrimiento: el estudiante, a través del juego, puede auto observarse, explorar qué pensó para tener una conducta concreta y, además, se le facilitan alternativas de pensamiento que hubieran sido más efectivas.

Formando a profesores que ayuden a los estudiantes a distinguir posibilidades que les hagan sentir capaces, ilusionados, positivos y seguros de sí mismos. Además, también creando un contexto donde el alumnado puede expresarse sin miedo al rechazo o la crítica, donde pueda aprender de sus emociones y saber regularlas. La metodología que proponemos es por descubrimiento: el estudiante, a través del juego, puede auto observarse, explorar qué pensó para tener una conducta concreta y, además, se le facilitan alternativas de pensamiento que hubieran sido más efectivas.

Cuánto mayor es la interacción en el día a día del profesor con el alumno a través de las rutinas, mucho mayor será su nivel de transformación. Una vez que los estudiantes han abierto su mente a nuevas ideas, el contexto del aula es idóneo para que la expresión de emociones sea auténtica y no se quede en un mero aprendizaje intelectual. Es muy sencillo siempre que el profesorado se haya formado y transformado y haya adquirido e integrado las competencias, no sólo en su aula, sino en su vida.

A través de la educación emocional se cubre el bienestar, la mejora de la convivencia y el rendimiento académico. Dichos beneficios son más fáciles de alcanzar cuando el entrenamiento se inicia a edades tempranas: de la misma manera que un arquitecto diseña una vivienda con previsión, podemos construir nuestro cerebro desde cero. Eso no significa que no podamos remodelar, ampliar y reformar una vivienda ya construida aunque, obviamente, esta opción lleve consigo un coste extra. Pienso que para que nuestros pequeños aprendan a ser seres humanos, necesitamos inspirarlos nosotros a que lo sean y esto solo ocurrirá si somos un ejemplo para ellos. Por eso mismo, el profesorado necesita formarse y despertar otras posibilidades aunque para ello tenga que pagar un ‘coste extra’ como que sus pensamientos y sentimientos se vean cuestionados.

Ambas disciplinas supieron poner nombre a procesos emocionales y son, en mi opinión, metáforas muy accesibles a procesos que, a priori, estarían dedicados a una íntima parte de la población.

Aunque se han escrito ríos de tinta sobre ambas, me gustaría acercar la pirámide neurológica de Robert Dilts (PNL) para apoyar a educadores, adolescentes y niños en la idea de que se puede cambiar. También me gusta usar el Análisis Transaccional para que entiendan la importancia de acceder a distintas maneras de comunicarnos y la importancia de alimentar nuestra parte infantil si queremos tener una buena autoestima.

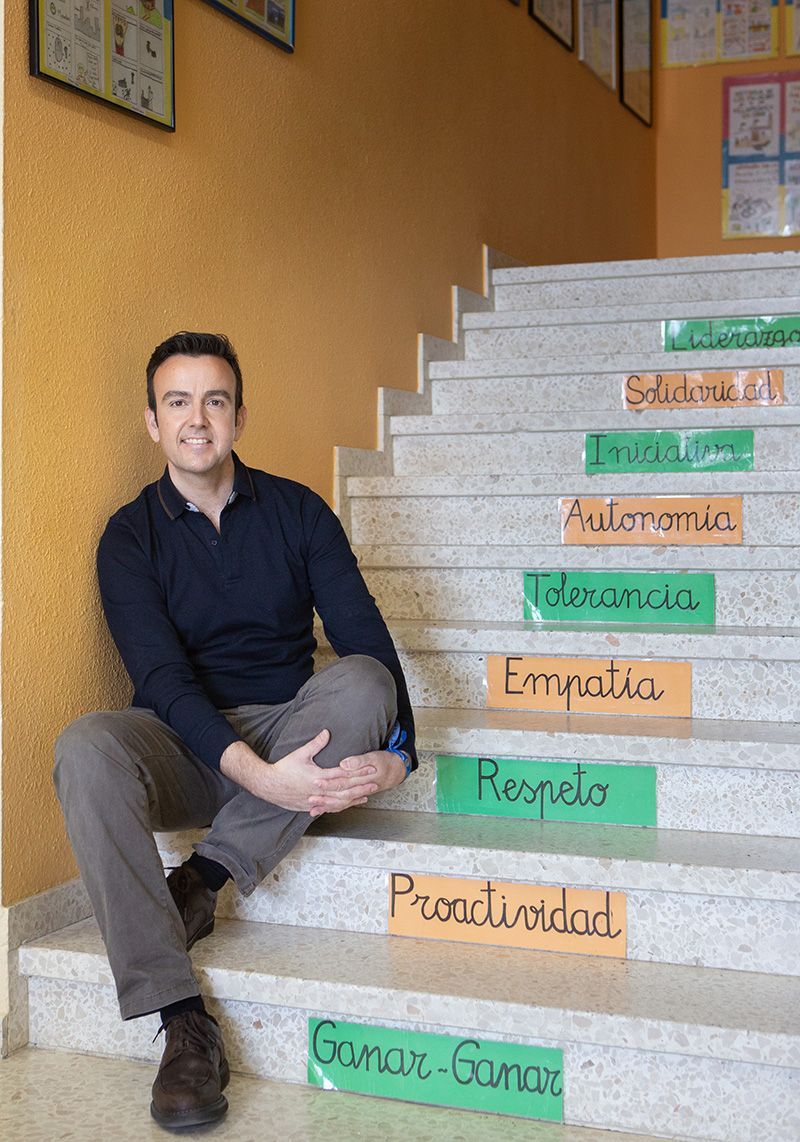

Tiene la capacidad de ver a sus estudiantes más allá de sus conductas o resultados y de conectar con las posibilidades que existen aunque sea potencialmente; sabe empoderar a su alumnado a que sueñe y diseñe una vida a largo plazo y sabe apoyarle a reflexionar qué conductas les acercan y cuáles les alejan del objetivo. Además, son capaces de ver las cosas desde distintas perspectivas y suelen elegir las que más favorezcan sus propósitos como educador. Sabe escuchar y establecer acuerdos con su alumnado y sabe ser riguroso en su cumplimiento; intentan comunicarse de forma reflexiva y templada; saben trabajar en equipo, empatizar con las personas de alrededor, crear espacios de confianza donde alumnos se expresen y, además, son ejemplo para ellos: quieren que sean, en lugar de decirles lo que tienen que ser. Cambiar es fácil si se tiene predisposición a ello y no nos exigimos cambiar por completo de un día para otro.

Tienen la posibilidad y la suerte de desarrollar la IE todos los seres humanos, y los docentes como parte de ellos. No obstante, aunque pienso que la administración debe legislar para que la IE se integre dentro del currículo educativo, también pienso que no se le puede obligar a nadie, docentes incluidos, a que se transformen. Creo que el desarrollo de la competencia emocional en educación debe hacerse de manera orgánica, por inspiración y elección del profesorado, o acabaría pasando a convertirse en otra asignatura a estudiar en libros de texto sin ningún efecto transformador. Eso sí, como digo, la administración tiene la opción de propiciar ese proceso a través de la sensibilización, inspiración y formación del profesorado.

"Creo que el desarrollo de la competencia emocional en educación debe hacerse de manera orgánica, por inspiración y elección del profesorado"